この記事は Engineering Manager vol.2 Advent Calendar 2019 の 23 日目の記事です。

株式会社チームボックスの安西と申します。「アンラーニング」は弊社でもよく飛び交っている言葉なのですが、最近よく目にすることが増えているので、この場をお借りして記事を書いてみます。

アンラーニングとはなにか?

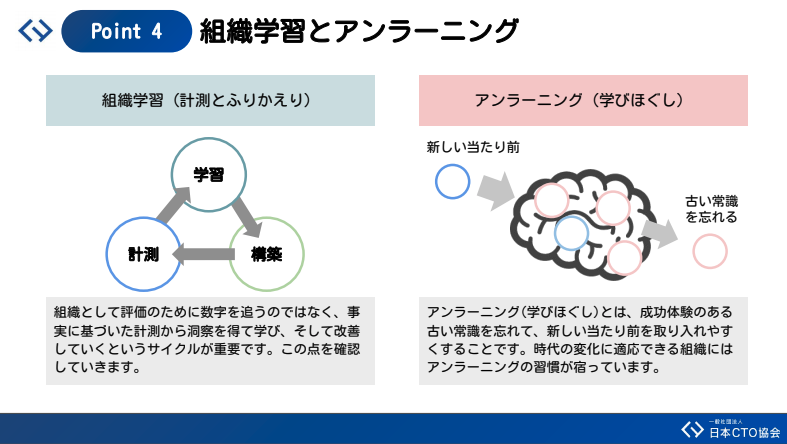

アンラーニングとは「学びほぐし」と言われています。探してみるといろいろな記事がありますが、先日発表されたCTO協会のDX Criteriaにもありましたので引用させていただきます。

仮説検証のような経験学習が大事なソフトウェア開発においても大切な概念ですし、我々がサービスとして日々向き合っているリーダー・マネージャーの学びにおいても最も大切にしている概念です。

アンラーニング(学びほぐし)とは、成功体験のある古い常識を忘れて、新しい当たり前を取り入れやすくすることです。時代の変化に適応できる組織にはアンラーニングの習慣が宿っています。

つまり「成功体験のある古い常識を忘れる」ということです。大人になると、これまで学んできたことで頭も体もいっぱいの状態です。新たな学びの「スキマ」を得るためにアンラーニングをしていく必要があります。

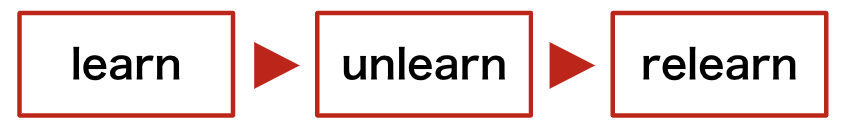

その学びを整理してみるとこのようになります。何かを学び、その学んだことを忘れスキマを作り、もう一度学ぶ。

これができると、学びの許容量は関係ないので、年齢や経験量関係なくいくらでも学ぶことができます。私自身も身に覚えがあるのですが、経験が増えれば増えるほど、バイアスや固定概念が強くなり、新たに学ぶことがしにくくなります。そのため、年齢や経験が増せば増すほど、特にアンラーニングを意識する必要があるのです。

アンラーニングには痛みが伴う

では、アンラーニングを行うとどうなるのでしょうか。子供と大人を比較して表現してみましょう。

子供は、経験も知識も乏しく、ある意味ホワイトキャンバスに絵を描いていくように学ぶことができます。どんな経験でも初めてで、純粋に好奇心を持って学ぶことができます。なので、子供の学びは喜びがベースとなります。

では大人の学びはどうでしょうか。大人は多くの経験をしてきています。アンラーニングはその経験を「捨てろ」と言っているのです。上手くできていることや成功体験を捨てるのは辛い行為です。そのため、「痛み」が伴います。

痛みが伴うからこそ、アンラーニングは難しいのです。

「居心地悪さ」が学びのチャンス

次に、痛みが伴う学びのプロセスを具体化してみます。

例えば、新しい会社に転職するような、新たなことにチャレンジすると、ワクワクしつつも「居心地悪い」感覚が無いでしょうか。その感覚から色々失敗しつつも試行錯誤し、上手く適応できるようになると、その環境が居心地良くなります。

これが、学びのプロセスと言われています。「居心地悪さ」はこれまで慣れたやり方や環境に適応している状態です。それらをアンラーニング(捨てる)し、新たな環境に適応するように学びます。気がついたら居心地良くなると、アンラーニングし学んだと言えるのです。

よく「コンフォートゾーン」から抜けてチャレンジしようといいます。それはこのプロセスによるものだとも言えます。

転職するような大きな居心地悪さや、プレゼンをするなどの小さな居心地悪さもこのプロセスに当てはまります。居心地悪さを感じたら、成長のチャンスと捉えましょう。

エンジニアリングマネージャーもアンラーニングが大事

これらが基本的なアンラーニングのプロセスです。どうしても大人が学ぶためには痛みに向き合う必要があるのですが、それは過去に大きな出来事をきっかけとして変化を感じた方は納得ができるのではないでしょうか。

当然エンジニアリングマネージャーにもアンラーニングが大事です。例えばエンジニアからマネージャーになった方は、エンジニアリングとやり方も考え方も全く違うため、なかなか上手くできず居心地悪くなりエンジニアに戻りたくなることもあるのではないでしょうか。

ただ、それがアンラーニングという学びのチャンスです。その上、マネージャーはメンバーに影響を与えるような役割のため、みんなが見ています。アンラーニングができている人は、例えなかなかうまくできなくても尊敬を集めることができます。言葉にせずとも、誰もが感覚的にアンラーニングが大変なことだとわかっているからです。

どんなに上手く行かなくても、諦めずにアンラーニングし続ける。それによってマネージャーとしての力を付けることができますし、周りからの信頼も得ることができるようになります。

何歳になっても素直に学び続けられるか

このプロセスは、大人が学ぶための原理原則とも言えます。人生100年時代と言われる現代、一つの会社や業種だけで仕事を成立させることができなくなります。ということは、人生において何度でもやったことないことを新たに学ぶことを迫られています。

そのために、常にこのような原則を意識しながら、小さなことでも学び続けると習慣づけられます。一歩つづチャレンジしていくと、気がつけば想像していなかったようなところに行けるかもしれません。

そんな私もなかなかアンラーニングできないことも多く、日々試行錯誤です。ただ、振り返ってみて学べていることを実感すると、何からも得られないような大きな喜びを感じます。アンラーニングできたら大人の学びも喜びになるわけです。大変なこともありますが、そんな想いを持ちながら頑張っていきたいと思います。